一些教育孩子的方式

前两天看教父系列,第二部结束前,凯选择要带着孩子离开迈克,两人在房间里发生了争执,我突然觉得这一幕好熟悉。类似的一幕,我在美国电影中看了三次,

按故事背景排,19世纪六十年代的《乱世佳人》,白瑞德在女儿离世后悲痛欲绝,20世纪五六十年代的《教父2》,第二代教父迈克得知妻子凯要带儿女离开时异常愤怒,以及20世纪八九十年代的《华尔街之狼》,乔丹得知妻子要带走儿女离开时举止疯狂。

横贯了一个多世纪,三起事件有太多的共同点了,比如三个家庭都是高产阶层(钱的来路先不提),三个家庭的父母之前都有很好的感情基础,三个家庭在孩子教育上都算不上成功,三个家庭最后解决矛盾的方式都还算平和。我觉得这三起事件有一些值得我们思考的地方。

《异类》一书中,有这样一个例子:一位社会学家安妮特·拉里奥(Arnette Lareau)对三年级学生开展了一项研究,她选定12个家庭,对每个家庭进行了不下20次走访,发现了这样一个现象。这些家庭中只存在两种教育孩子的方式,这两种不同方式是通过阶级状况划分的,家境富裕的父母教育孩子是一种方式,家境贫寒的父母对待孩子则是另一种方式。

家境富裕的父母总是让孩子一刻也不能闲着,让孩子穿梭于各项活动中,并听取孩子对老师、教练或是队友的评价。拉里奥跟踪的一个富裕家庭的孩子夏天参加了一支棒球队、两支足球队、一支游泳队、还有一支篮球队,并且同时在管弦乐队和钢琴班学习。

而在穷人家的孩子的生活中完全没有这种紧张的时间安排,他们的活动不会是每周两次足球训练,而是和亲戚或者邻居的孩子在外面玩耍。蓝领父母们认为孩子们的活动是成人世界之外的活动,无足轻重。一个来自蓝领家庭的女孩————卡蒂·布林德尔参加了一个唱诗班,但她是自己报的名,并且是自己走着去唱诗班上课。拉里奥写道:

布林德尔夫人没有像中产阶级母亲那样,发现女儿在唱歌方面的兴趣就想办法帮她把兴趣发展成特长;她也没有讨论女儿在戏剧方面的兴趣,也没有因为负担不起把女儿的兴趣发展成特长的成本而表达歉意。相反,她把女儿卡蒂的技能与兴趣看成其性格的特征———爱唱歌和表演是卡蒂自身的特点。她把卡蒂的表现看成是“可爱的”,是女儿为了“引人注目”所做的努力。

中产阶级父母总是和孩子商量事情,晓之以理,他们不会硬性下达命令。他们希望孩子与他们顶嘴,和他们讨价还价,并站在成人的角度问他们问题。孩子如果在学校表现不佳,富裕家庭的父母总会责备老师,他们总站在孩子这一边。拉里奥跟踪研究过一个富裕家庭的女孩,因为她错过了进超前班的机会,孩子母亲就想方设法让孩子补考,给学校递申请,最后让女儿如愿进了超前班。作为对照,贫困家庭的家长总是震慑与权威,行事消极,停滞不前。

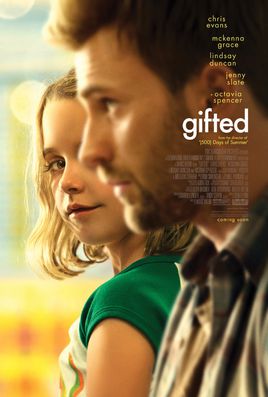

天才少女中,舅舅弗兰克想让拥有天才大脑的玛丽过的像正常孩子一样,他会平等的告诉玛丽她为什么惹麻烦,会和玛丽商量事情,和玛丽讨论上帝,平等的告诉玛丽为什么要做被要求做的事情,而以目前的国情,国内的大部分小朋友都不会被这样对待。或许以后会多起来。